【実技の問1虫食い問題かんたん解説】第59回気象予報士試験<実技1>

- 島下尚一

- 2025年10月2日

- 読了時間: 6分

気象予報士試験に挑戦中の皆さん、勉強頑張っていますか?

TeamSABOTENの島下尚一です。 このシリーズでは、実技試験の問1で必ず出題される気象概況の虫食い問題について、簡単に、わかりやすく、そして正確に解説します。

この第59回実技1の問1(1)を全部正解すれば11点とれますよ!

■第59回気象予報士試験<実技1>

実技1問1(1)

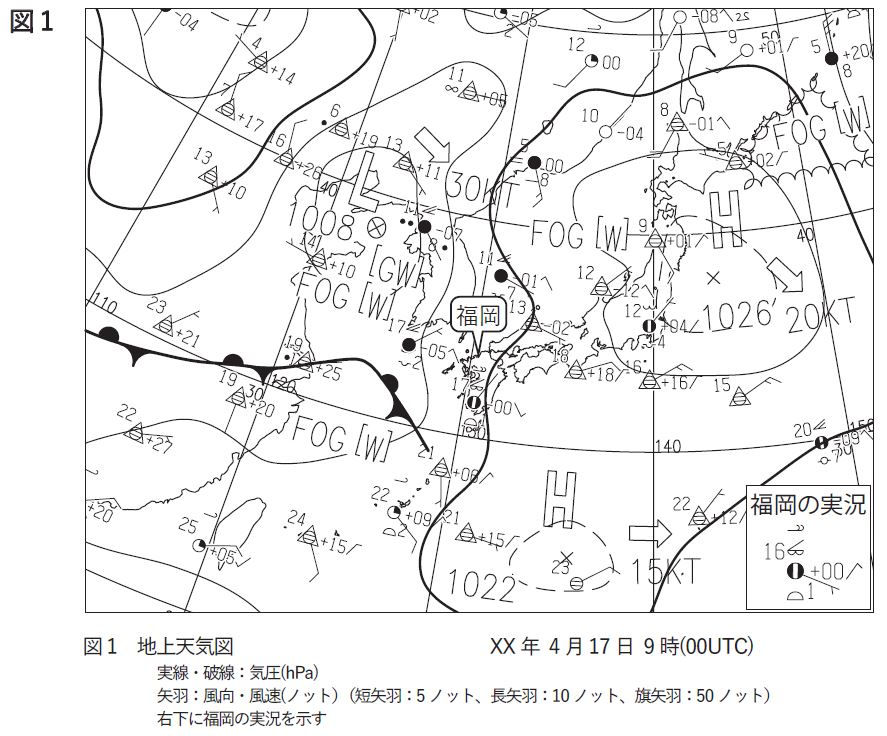

17日9時の日本付近の気象概況について述べた次の文章の空欄( ① )~( ⑪ )に入る適切な数値または語句を答えよ。ただし、①④⑤は整数、②は16方位、③⑥⑦⑩⑪は漢字で、⑧⑨は下の枠内から1つ選び答えよ。

図1によると、黄海には1008hPaの低気圧があって( ① )ノットの速さで( ② )に進んでいる。また、華中から東シナ海に停滞前線がのびており、東シナ海には前線上の波動がある。一方、三陸沖には1026hPaの高気圧があって日本付近を覆っている。全般海上警報では、黄海の低気圧に対し( ③ )警報が発表されており、発表基準である( ④ )ノット以上( ⑤ )ノット未満の最大風速の風が吹いているか今後24時間以内に吹くと予想される。また、千島近海の一部と日本海、黄海、東シナ海には( ⑥ )警報が発表されている。

図2によると、華中から西日本および日本海西部にかけて明白色の( ⑦ )の高い雲を含む雲域がのびている。図1によると、この雲域の一部がかかる福岡は、( ⑧ )を主体とする雲に覆われており、( ⑨ )の雲量は8分量の1である。

図3上によると、黄海の地上低気圧のほぼ真上に500hPa面の低気圧があり、低気圧の中心付近は周辺より気温が( ⑩ )くなっている。このような特徴を持った低気圧は( ⑪ )と呼ばれ、中心付近および進行方向前面では、雷雨や強雨となることが多い。

選択肢

⑧⑨( 上層雲 上・中層雲 中層雲 中・下層雲 下層雲 )

■①②は低気圧中心の北東側に示された文字と白抜き矢印の向きを読み取る

<学習のヒント>図法の関係で経度線は直線だが傾きが異なり、緯度線は曲線になっている。低気圧中心に一番近い経度線(この場合は東経120°)に対して、矢印の角度がどうなっているかを正確に読み取る訓練をすること

30KTの「KT」が問題文の「ノット」を指す

①は整数、②は16方位という指定

① 30

② 東南東(南東)

■③④⑤⑥は海上警報を覚えていれば答えられる暗記の問題

<学習のヒント>海上警報は頻繁に出題されるので条件も含めて完璧に暗記すること

気象庁では、日本近海について次の表に挙げる現象が発生しているか24時間以内に発生すると予想される場合に海上警報を発表している。

[GW]の種類と発表条件、FOG[W]の種類を答える。

③⑥は漢字、④⑤は整数という指定

③ 海上強風

④ 34

⑤ 48

⑥ 海上濃霧

■⑦は気象衛星赤外画像から読み取る

<学習のヒント>気象衛星画像はよく出題されるので、気象庁のHPで気象衛星観測について学んでおくこと

赤外画像では、雲頂高度の高い雲(=輝度温度の低い雲)ほど白く表現される。

雲頂高度の低い雲は輝度温度が高く、地表面(海面)温度とほとんど同じなため、灰色や黒色で表現される。このため赤外画像では、下層雲はほとんど判別できない。

問題文に「明白色の」とあるので、高度が高い(輝度温度が低い)ことを指している。

⑦は漢字という指定

⑦ 雲頂高度(背)

■⑧⑨は天気記号を読み取る

<学習のヒント>記号の読み取りはよく出題されるのでしっかり覚えたほうがよい

⑧福岡の中央の雲量記号は全雲量であり、全天を10として観測した10分雲量の「9または10隙間あり」を意味する。また、雲の形を示す記号は3種類とも記載され、上から上層雲、中層雲、下層雲である。この中で中央の円の右下の数字「1」が、下層雲の雲量が10分雲量の「1」であることを示しているので、福岡の主たる雲は下層雲ではなく中層雲と上層雲からなることがわかる。

⑧⑨は枠内から選ぶとの指示

⑧ 上・中層雲

⑨ 下層雲

<学習のヒント>問題文に「8分量」という表現が使われているが、地上気象観測は下の図の通り「全天を10として雲の占める面積の割合を示す【10分雲量】で観測を行うと国際的に決められている。しかし、下層雲を国際式天気記号に記す際は、下の図の赤文字の符号が用いられる。この赤文字の符号は、雲量を気象通報式で報じる際に1文字しか電文に組み込めない(雲量は2桁以上は使えない)ため、「0~9」の10個の数字および「/」の1個の記号に当てはめて用いることになっているもので、10分雲量の2、3は符号「2」、10分雲量の7、8は符号「6」と、やむをえずまとめられてしまう。

よって「8分量」という表現を用いて下の符号で雲量を答えさせることには試験としての意味はなく、本質的には下層雲の雲量を「10分雲量」で答えさせるべきである。

※受験生は赤文字の符号(「8分量」と言っているがそんな呼び方はない)と10分雲量の数字および記号の関係を暗記する必要がある。

ちなみに8分量はないが、「8分雲量」というのは存在し航空気象観測で用いられている。

■⑩⑪は学科一般分野の気象現象を学習していれば得点できる

この図は、実線が等高度線、破線は等温線である。

黄海にある低気圧は、周辺よりも気温が低く、Lスタンプの近くに‐27.5℃の観測値もみられる。Lスタンプを取り囲む等高度線は、閉じた円形をしており、偏西風の流れから切り離されて孤立した低気圧の渦のようにみえる。このような特徴を持つ低気圧は「寒冷低気圧」「寒冷渦」「切離低気圧」などと呼ばれる。何の要素に着目するかで名称が異なるだけで現象としては同じであるが、この問題では中心付近が低温であることを答えさせているのだから「寒冷低気圧」「寒冷渦」を選択するのがベターだと思う。

⑩⑪いずれも漢字という指定

⑩ 低

⑪ 寒冷低気圧(寒冷渦、切離低気圧)

第59回試験の実技1問1(1)では、虫食い問題で11点獲得できる。

暗記、簡単な読み取り、気象衛星の見方がわかれば容易に解ける。最後の気象現象については、構造も含めてある程度の学習が必要である。

この記事を書いた人

TeamSABOTEN株式会社 代表取締役

気象予報士スクール講師 気象予報士・防災士 島下尚一

●TeamSABOTEN気象予報士スクールからのお知らせ

TeamSABOTENでは、合格のための様々なコンテンツをご用意しております。

ぜひご活用ください。

◆実技過去問解説(第51回~第64回)

TeamSABOTEN 気象予報士スクール

当スクールでは、学科分野から実技分野まで気象予報士試験に合格できる様々なオンライン講座をご用意しています。 また、長年 オリジナル模擬試験も作成・販売しており、 “ 気象の本質がよくわかる ” と 受験生に大好評です。 気象予報士の資格取得後は、気象の専門家を目指してスキルアップできる環境も整っています。

コメント