第64回気象予報士試験~合格発表までにやっておきたい5つのこと~

- 佐々木恭子

- 2025年8月29日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年9月15日

こんにちは。TeamSABOTENのスクール講師・佐々木恭子です。

第64回気象予報士試験を受験された皆さま、本当におつかれさまでした。

今回は学科・実技ともに難易度が高く、苦戦した方も多いかもしれません。

けれども、大切なのはここからです。

合否にかかわらず、10月初めの合格発表までに取り組んでおきたいことがあります。

必要であれば10月いっぱいを使って、これから紹介する5つのことを実践してみてください。

番号は便宜的に付けたものなので、順番は自由ですが、①だけは「最初に行うべきこと」として強くお薦めします。

なお、ここで挙げる内容は実技試験を受けた方だけでなく、学科のみの受験者にも共通していえることです。

①試験の答え合わせをする

「そんなの当然では?」と思うかもしれません。

しかし、ここでいう答え合わせは単に正答を確認することではなく、自分がどのように誤った考えに至ったのかを確かめることです。

特に学科分野では、選択肢が合っていれば正解になりますが、その正答を本当に理解して選んだのかを振り返る必要があります。以下の点を意識して取り組んでみてください。

消去法で正答できたものは「誤答」とみなし、全ての文章の正誤を確認する。

部分的な理解で正答にたどり着いたものも「誤答」として見直す。

問題の意図を正しく理解できていたか確認する。 記述式では一言一句の正確さではなく、問題から読み取れる出題者のメッセージを書き出し、それについて解答できているかを確認するようにしましょう。

自分の知識だけで済まそうとせず、解答を作り直す。 今、ご自身の持っている知識だけで答え合わせをしても、間違った解釈のまま、あるいは理解できていないまま「落ち着く」だけです。講座を見直したり、テキストを読み直したり、気象庁のウェブサイトを調べたりしながら、解答を作り直しましょう。

このように進めると、一日で答え合わせを終えることはできません。

だからこそ、合格発表までの時間を活用してじっくり取り組みましょう。

②学科分野を丁寧に復習する

自己採点で学科分野に合格していたからといって、すぐに実技の過去問に取りかかるのは得策ではありません。

TeamSABOTENの講座では折々お話ししていることですが、実技分野には「学科では学ばない全く新しい内容」はほとんどなく、学科の知識の応用、延長線上にあります。

今回、実技だけを受験した方も「当然理解できているはず」と油断せず、基礎をしっかり復習しましょう。

特に、以下の内容の理解度をチェックしてみてください。

エマグラムの理解 「空気塊の温位は、凝結・蒸発を伴わなければ断熱変化している最中は保存される」 これをエマグラム上で説明できるか、これが等温位面解析を理解することに繋がることを説明できるかなど再確認してみましょう。 そのほか、前線付近では状態曲線にどのような特徴が現れるのかを調べて整理しておきましょう。

「相当温位が高い」とは何を意味するか 相当温位が高い=暖湿気、という解釈は間違ってはいませんが、これは「水蒸気量が多い」という意味と同義ではありません。 例えば、今回の試験では、実技1問4(3)の穴埋め問題で「相当温位傾度が大きい領域は、その周辺を含めて湿数が一様であることから、(③)傾度も大きいと考えられる」とありましたが、これは理解した上で解答できたでしょうか。 理解が曖昧であれば、ここで明確にしておきましょう。

温帯低気圧の発達の仕組みを理解しているか 「地上低気圧と上空のトラフを結ぶ軸が上空ほど西に傾いているとき、低気圧は発達する」ことをルールだと誤解していませんか? 特に、実技の勉強が進んでいる方には、現象の理由や構造が置き去りになっているケースがよく見られます。 なぜ軸は傾くのか?それは、実技分野で新たに勉強することではありません。 もう一度、一般分野を復習しましょう。

数値予報モデルによる違いを整理する

鉛直方向の安定度と、傾圧帯での安定度の違いを整理する

注意報・警報、気象情報を整理する

これ以外にも、台風の構造や冬型の気圧配置による筋状雲の走向など、理解が曖昧なところを丁寧に見直しましょう。

③気象関連の本を読む

勉強といえば過去問と思いがちですが、本や写真集を読むことも大切です。

以前買ったけれど積んである本や、もう一度読み返したい本はありませんか。

改めて手に取ってみると、息抜きになったり、気象の世界の広さを再認識できたりします。

私の好きな気象関連の本をいくつかご紹介します。(あくまでも、私の好きな本です。)

『雲の中では何が起こっているのか』(荒木健太郎/ベレ出版)

『倉嶋厚の人生気象学 思い出の季節アルバム』(倉嶋厚/東京堂出版)

『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』(佐々木健一/文藝春秋)

『気象予報と防災――予報官の道』(永澤義嗣/中公新書)

このほかにも、荒木健太郎さんの『すごすぎる天気の図鑑』(KADOKAWA)シリーズは子ども向けですが、空や雲の美しさの理由を知ることができます。

手前味噌ですが、『眠れなくなるほど面白い 図解 天気の話』(日本文芸社)も箸休めにおすすめです。

④過去問から一旦離れる

これまで過去問を中心に学習してきた方にとっては勇気の要ることかもしれません。

もちろん、過去問には「出題パターンを知る」「解答表現に慣れる」といった利点があります。

ただ、これは今から試験直前までやり続けることではありません。

まず、「出題パターンを知る」ことについては、どんなにたくさんのパターンに遭遇しても、同じ事例が出題されることはありません。

そもそもの現象を正しく理解し、どんな方向から出題されても対応できる力を付けるほうが良さそうです。

これは、過去問の繰り返しでは習得できません。

また「解答表現に慣れる」ことについては、これこそまさに直前に調整すればいいことです。

「渦度移流」「対流不安定」「収束」「シアーライン」などの言葉の意味を十分に理解せずに、形だけ覚えて練習を繰り返しても、新しい問題にいつまでも対応できません。

勇気をもって、一旦、過去問を解くのをやめて、現象の理解を深めることに時間を使いましょう。

⑤基本に立ち返り、気象の楽しさを思い出す

TeamSABOTENの講座や模擬試験を受講されている皆さんの様子を見ると、ずいぶんと窮屈そうに見えることがあります。

受験勉強ですから、ある程度決まった枠の中で解答を作らなければならないので、窮屈なのは仕方ない面もあります。

しかし、本来の気象は試験問題の中には納まりきらないもっと広い解釈が広がっていますし、天気図からはみ出したダイナミックな流れがあります。

空を眺めて風の流れを想像したり、前線通過後の空気の変化を体感したりする中に、試験の枠を超えた面白さがあります。

気象予報士試験の問題は、その大きな流れの一部を切り取った“試料”にすぎません。

そう考えると、試験勉強も少し違った視点で楽しめるのではないでしょうか。

勉強を始めたきっかけは人それぞれだと思いますが、「楽しい」「面白い」と思いながら進められたらいいですよね。

湯気一つ取っても、なぜ湯気が発生するのか?なぜ目に見えるのか?湯気が出るときと出ないときがあるのはなぜか?など、様々な疑問があります。

また、時々空を見て、なぜ今日はこんな空なのか、どうしてあんな雲が出ているのか、面白そうな気象はそこかしこに転がっています。

そんな視点を大切にしながら、次の試験に向けて歩んでいきましょう。

TeamSABOTEN 気象予報士・防災士 佐々木恭子

●TeamSABOTEN気象予報士スクールからのお知らせ

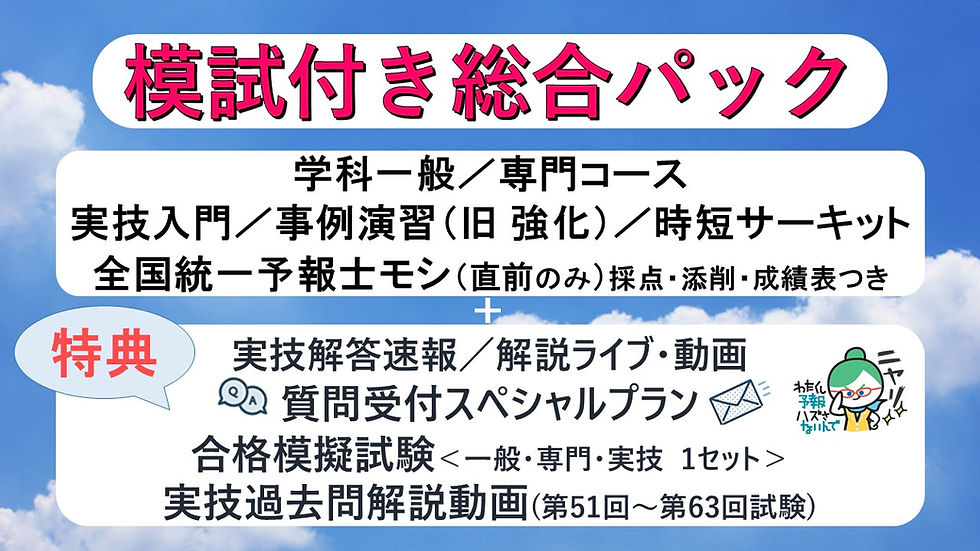

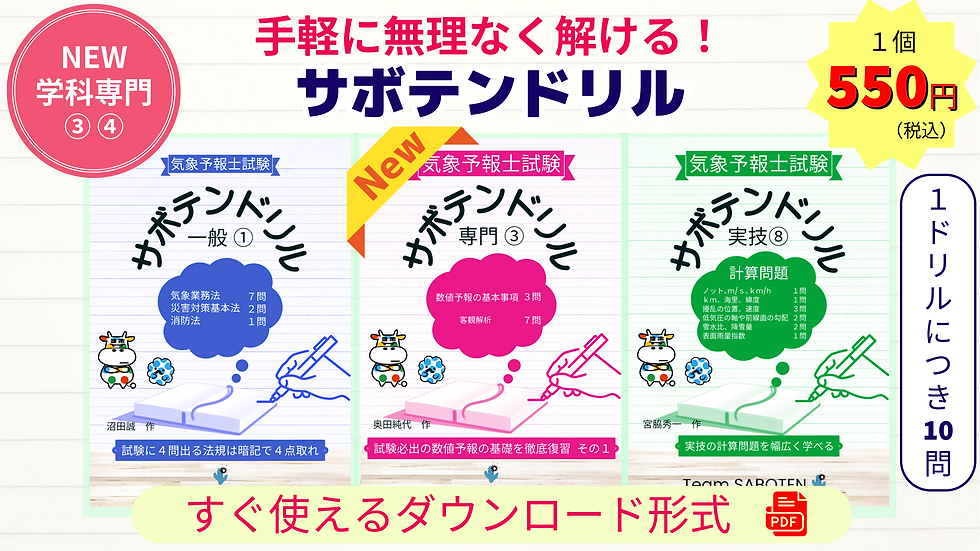

TeamSABOTENでは、合格のための様々なコンテンツをご用意しております。

ぜひご活用ください。

◆実技過去問解説(第51回~第63回)

TeamSABOTEN 気象予報士スクール

当スクールでは、学科分野から実技分野まで気象予報士試験に合格できる様々なオンライン講座をご用意しています。 また、長年 オリジナル模擬試験も作成・販売しており、 “ 気象の本質がよくわかる ” と 受験生に大好評です。 気象予報士の資格取得後は、気象の専門家を目指してスキルアップできる環境も整っています。

コメント